基本结构与组成

标准的离子感烟探测器由以下几个主要部分构成:

离子化室(Ionization Chamber):探测器的核心部分,通常是一个小型金属或塑料容器,内部包含两个电极(通常为一对金属板或金属网)以建立电场。

放射性源(Radioactive Source):常用的放射性同位素为镭-226(历史上)或更常见且更安全的镅-241(Americium-241,^241Am)。放射性源发出的粒子对空气分子进行电离。

电源与偏置电路(Power Supply and Bias Circuit):为电极提供稳定的直流偏压,使得电离产生的正负离子在电场作用下移动形成电流。

检测电路(Sensing Circuit):测量离子化室内的离子电流,并在电流下降超过设定阈值时触发报警。

报警与指示单元(Alarm and Indication):包括蜂鸣器、指示灯、通信端口等,用于发出警报和与火灾报警系统联动。

滤网与通气孔(Air Inlet/Outlet and Filters):让外界空气进入离子室,同时过滤较大颗粒以防误差;结构设计也影响对烟粒进入的敏感度。

核心物理原理:空气电离与离子电流

离子感烟探测器的工作依赖于放射性同位素发射的粒子(主要为α粒子)对室内空气分子的电离作用。其工作过程可概括为以下步骤:

放射性源(如^241Am)发出高能α粒子,这些α粒子在进入离子化室内时与空气分子碰撞,剥离空气分子的电子,从而产生正离子和自由电子(随后电子可能被中性气体分子捕获形成负离子)。

在离子化室内施加的电场使得正负离子向不同电极移动,形成稳定的离子电流(称为暗电流或基线电流)。该电流在没有烟雾的情况下保持一个相对稳定的数值(一般很小)。

当烟雾颗粒进入离子化室时,这些带电离子会与烟粒发生吸附或中和作用,离子被烟粒“俘获”,导致可参与传导的移动离子数量减少,从而使得到达电极的电流下降。

探测电路持续监测离子电流(或与基线进行比较),当电流下降超过预设阈值(表明室内空气中出现了足够密度的烟粒),探测器判定为烟雾出现并触发报警。

这一工作原理的关键在于:离子化室中存在一个稳定的载流子(离子)来源,一旦离子数因外来烟粒的存在而明显减少,电路就能探测到这种变化。

放射性同位素的作用与选择

目前商用的离子感烟探测器多数采用^241Am作为离子化源,原因包括:

^241Am发出的是高能α粒子(约5.5 MeV),α粒子在空气中能量损失快,穿透力小,主要在离子化室内部对空气分子进行有效电离,但无法穿透外壳对外环境构成辐射危害。

^241Am的半衰期较长(约432.2年),使得探测器在使用寿命内放射性活性变化极小,保持长期稳定性。

相比镭等早期放射源,^241Am的安全性与可控性更好,且工业化生产和封装技术成熟。

尽管如此,放射性同位素的存在引发公众和监管机构对环境、运输与报废时辐射安全的关注,因此在很多国家和地区对离子探测器的生产、销售和回收有严格规定。

电路设计与灵敏度判定

离子探测器内部电路通常需要完成以下功能:

为离子室提供稳定直流偏压(通常数百伏量级),以确保离子在电极间稳定移动并产生可测电流。

使用高阻抗放大器(如电荷放大器或高输入阻抗运算放大器)测量离子室微弱的直流电流(通常在纳安培到皮安培级别)。

对电流进行滤波、基线跟踪与自动补偿,以区分正常的基线漂移与真实的烟雾引起的电流下降。

设置阈值与时间延迟逻辑,避免瞬时波动或电磁干扰导致误报,同时在确认为烟雾后向报警单元输出信号。

灵敏度的判定不仅依赖于电路的增益与阈值,还与离子室的几何结构、空气流动路径、进气口设计以及外界环境(温湿度、气压、灰尘)有关。制造商通常会在标准条件下校准探测器以满足国家或国际消防标准(如EN54、UL217等)规定的灵敏度等级。

离子感烟探测器与光电探测器的差异

为了全面理解离子感烟探测器的工作原理,应将其与另一类常用探测器——光电式感烟探测器(基于光散射/遮挡原理)做对比:

对快速明火或闪燃(燃烧速度快但产生较少可见烟雾)的响应:

离子探测器通常更敏感,因为燃烧产生的微小燃烧产物更容易吸附离子并迅速改变离子电流。

光电探测器对大颗粒可见烟更敏感,对慢燃、闷燃(如衣物、家具缓慢氧化产生大量可见烟)响应更好。

对烹饪烟雾和蒸汽的误报率:

离子探测器在厨房常见小粒径油烟、蒸汽场景中可能更容易触发误报(取决于颗粒特性和浓度)。

光电探测器对较大颗粒更敏感,但对某些细小干燥粒子不如离子式灵敏。

安全与监管:

离子探测器含有放射性同位素,在运输与报废处理上受限,需要合规管理。

光电探测器不含放射性物质,通常被认为环境友好且监管压力小。

因此,实际应用中常建议将两种类型互补使用,以提高整体火灾检测的可靠性并减少可能的误报或漏报情形。

优点与局限

优点:

对快速燃烧火灾灵敏:能在火焰早期或闪燃产生的细微烟雾情况下较快响应。

结构简单、成本低:相较于某些复杂光学或多传感器方案,离子探测器具有制造成本优势。

体积小、能耗低:适合电池供电的独立烟雾报警器。

局限与缺点:

含放射性物质:带来监管、运输、报废与公众接受度的问题。

对某些环境敏感:灰尘、油烟、蒸汽或空气流动可能影响性能,导致误报或灵敏度下降。

对慢燃闷燃响应较慢:对产生大量可见烟但颗粒较大、影响离子数较小的情况灵敏度不如光电式。

衰减与老化问题:长期使用中电路元件老化、放射源封装损伤或污染积累会影响基线,从而影响报警准确性。

常见误报与漏报原因分析

误报(误报警)常见原因:

厨房油烟、香烟烟雾或热蒸汽短时间进入离子室。

室内大量粉尘或飞尘被吸入离子室,改变离子平衡。

放射源或离子室被污染(如触摸导致指纹油污),影响空气流动与电离效率。

电路受干扰、接地不良或电池电压异常。

漏报(未能探测到火灾)常见原因:

探测器安装位置不当(如被家具、遮挡物覆盖,或风流方向导致烟气绕过离子室)。

放射源封装损坏或屏蔽(例如长期积尘或化学物质沉积,减少α粒子与空气分子的接触)。

环境条件极端(极低气压或极高湿度)改变电离效率与电流测量。

未按维护要求更换或清理,导致性能下降。

因此,正确的安装位置与定期维护对保证离子感烟探测器的可靠性至关重要。

法规、安全与环保考量

使用放射性同位素的设备需符合相关国家和地区的辐射安全法规:

生产、销售、运输、安装与报废环节往往要求登记、许可或采用特定封装与标签。

在某些地区,出于环境与安全考虑,建筑和消防规范更倾向于推荐或要求使用光电式探测器,尤其在公共场所或敏感场合。

报废和回收管理:含^241Am的探测器不得随普通垃圾处理,必须通过指定渠道回收或由专业单位进行放射性废物处理。

因此,用户在选择离子探测器时应了解本地法规与供应商提供的回收方案,确保安全合规。

选型与安装建议

场景匹配:在需要对明火或快速燃烧场景(如部分工业车间)提高早期响应的环境下,离子探测器可以发挥优势;在容易产生大量可见烟或蒸汽的场所(如厨房、浴室)则应谨慎或采用光电式。

混合布置:将离子式与光电式探测器结合使用,或采用多传感融合(如烟雾+温度+一氧化碳)的智能报警系统,以覆盖不同燃烧形态,提升整体可靠性。

安装高度与位置:应避免安装在空气流通异常或强风口附近、被物体遮挡处、潮湿或油污环境中;按照标准(例如天花板中央、靠近卧室门等)布置以保证快速探测。

定期维护:按厂家建议进行定期清洁、测试与功能检查,使用试验按钮或配合消防系统的功能测试,必要时更换设备以避免长期老化导致的性能衰退。

留意认证:选择满足本国或国际消防标准(如UL217、EN54)认证的产品,确保灵敏度、可靠性与安全性达到规范要求。

结论

离子感烟探测器通过在封闭离子化室内利用放射性同位素产生的离子流作为检测介质,监测离子电流的变化来判断烟雾的存在。这一原理使其在检测快速燃烧与小颗粒烟雾时具有独特优势,但也带来了放射性源管理、潜在误报及对某些燃烧形态响应不足等问题。理解其工作原理、优缺点以及应用场景,有助于在消防系统设计与日常维护中合理选型与配置。随着技术发展,光电式和多传感融合技术为火灾早期探测提供了更多非放射性替代方案,但在特定场景下,离子感烟探测器仍然是一种有效且经济的选择。

总结要点:

离子感烟探测器的核心是放射性同位素在离子化室中电离空气,形成稳定的离子电流;

烟粒进入离子室吸附离子导致电流下降,探测电路据此判定烟雾并报警;

优点为对快燃火源敏感、成本低;缺点为含放射性、对某些燃烧形式不敏感且可能受环境影响;

选型应考虑应用场景、法规要求并结合维护管理以确保长期可靠性。

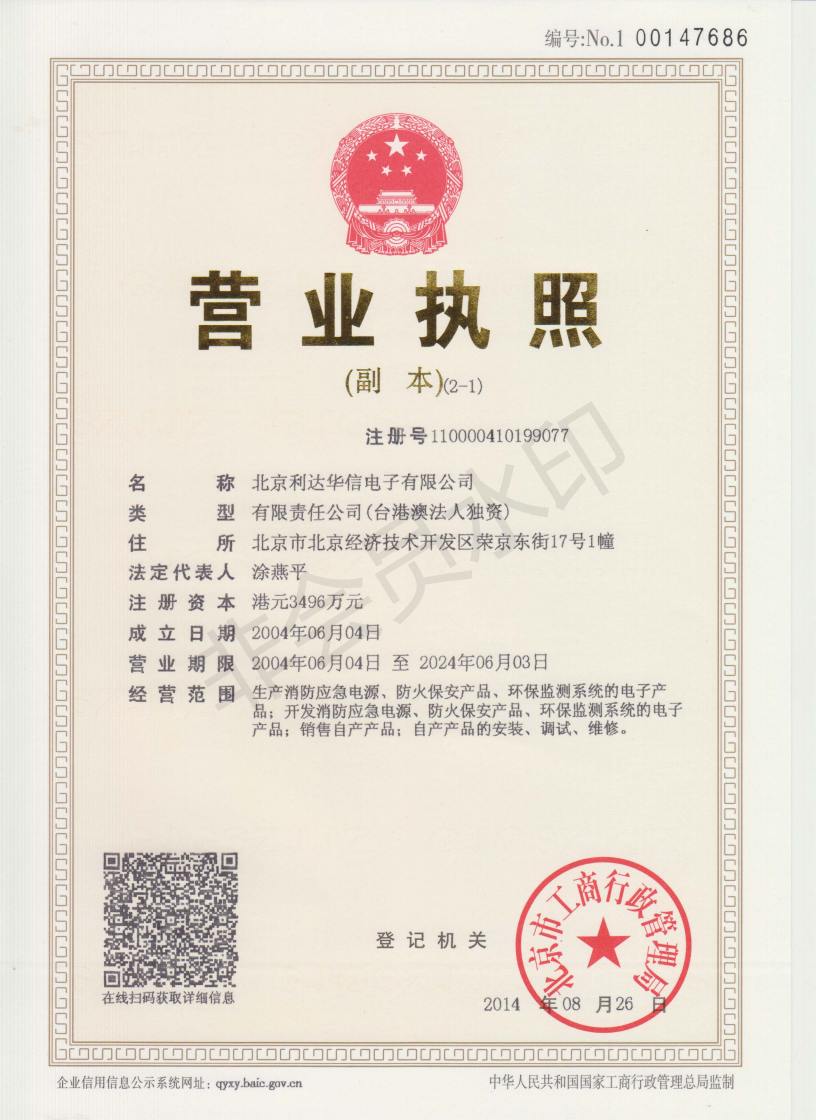

公司资质

公司资质 检测报告

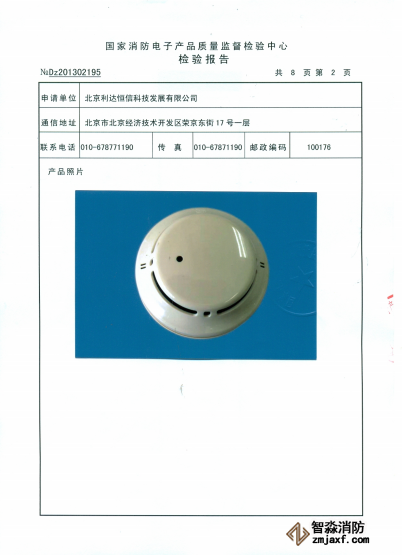

检测报告 检测报告

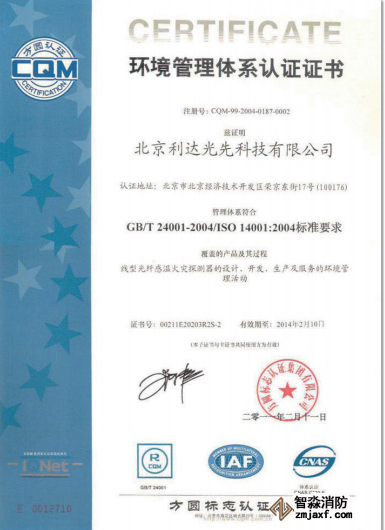

检测报告 环境管理体系证书

环境管理体系证书 质量管理体系证书

质量管理体系证书

苏公网安备32058102002152号

苏公网安备32058102002152号