一、规范要求的解读

国家标准的规定

《建筑设计防火规范》第6.4.3条明确规定了防烟楼梯间前室的最小使用面积要求:公共建筑的前室使用面积不应小于6.0㎡;

住宅建筑的前室使用面积不应小于4.5㎡。

但规范中并未明确要求前室面积必须在每层完全一致,而是强调了“最小面积”的强制性。地方性规范的补充

部分地方性消防技术细则(如北京市《建筑防火设计规范》DB11/1024-2022)进一步细化了前室的设计要求,但仍未提出“每层面积一致”的硬性规定。这表明规范更注重功能实现而非形式统一。

二、功能需求与实际应用

疏散效率的考量

前室的主要功能包括:阻挡烟气进入楼梯间;

提供临时避难空间;

缓冲疏散人流。

理论上,若每层前室面积一致,可避免疏散人员因空间突变产生混乱。然而,实际火灾中,人员疏散行为更依赖明确的标识和路径,而非面积一致性。建筑布局的差异性

公共建筑的不同楼层可能因功能需求(如首层大厅、设备层、标准层等)导致平面布局差异。强制要求前室面积一致可能牺牲建筑功能合理性。例如:地下室因层高限制或设备布置,可能需调整前室形状而非面积;

首层前室可能需结合出入口扩大,而非机械保持与其他层相同。

三、设计实践的灵活性

最小面积的满足

设计时需确保每层前室面积均达到规范下限,但允许根据楼层特点调整形状或布局。例如:标准层采用矩形前室(6㎡);

设备层采用L形前室(总面积仍≥6㎡)。

消防审查的侧重点

消防部门在审查时更关注前室是否满足排烟、疏散宽度等核心指标,而非面积数值的绝对一致。只要功能达标,局部调整通常会被接受。

四、争议与例外情况

特殊建筑的严格要求

部分超高层建筑或人员密集场所(如医院、大型商场)可能通过专家论证提出“每层前室一致”的要求,以简化疏散预案。但这属于个案而非普适规则。规范未明确的灰色地带

规范未禁止面积差异,但也未明确允许。部分设计师倾向于保守设计(统一面积),以避免审查风险;而创新设计则可能利用规范弹性优化空间。结论

现行国家标准并未强制要求公共建筑防烟楼梯间前室的使用面积每层完全一致,而是以功能性和最小面积为核心要求。设计时可在满足规范下限的基础上,根据建筑实际需求灵活调整。

建议

设计方:优先保证前室排烟效果和疏散宽度,面积可结合楼层功能微调;

审查方:避免机械套用“一致性”标准,应注重功能验收;

规范修订:未来可进一步明确面积差异的允许范围,减少争议。

公司资质

公司资质 检测报告

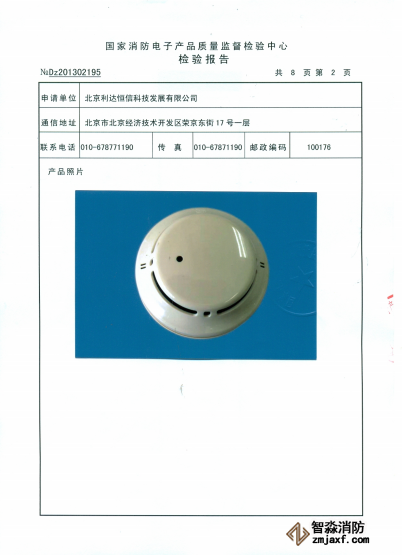

检测报告 检测报告

检测报告 环境管理体系证书

环境管理体系证书 质量管理体系证书

质量管理体系证书

苏公网安备32058102002152号

苏公网安备32058102002152号